E se l’intelligenza artificiale non ci stesse rendendo più intelligenti, ma più dipendenti?

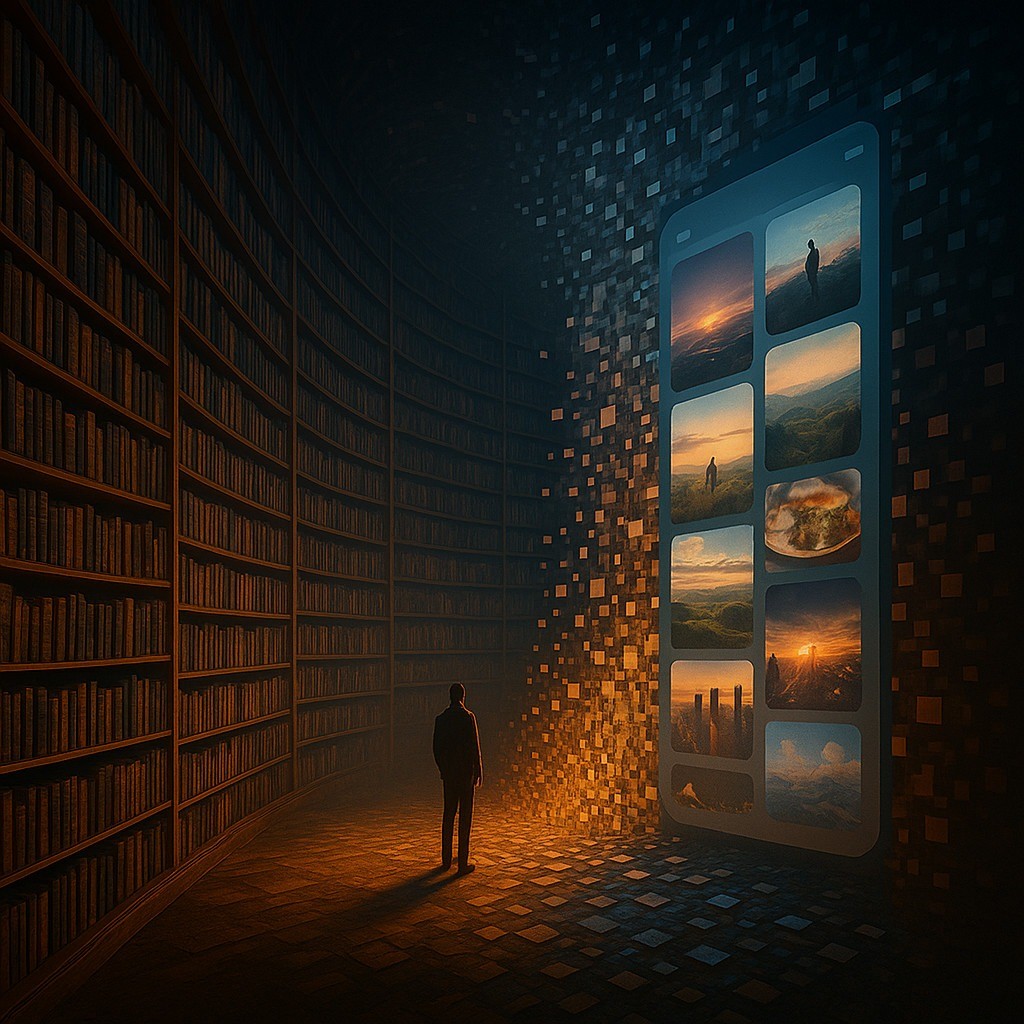

Ogni giorno deleghiamo un pezzo della nostra mente a una macchina: lasciamo che un algoritmo scelga la musica che ascoltiamo, che un navigatore decida la strada da percorrere, che un assistente virtuale scriva al posto nostro. Ci rassicuriamo pensando che sia un progresso, ma intanto smettiamo di allenare abilità che per millenni hanno definito la nostra umanità.

Non è la prima volta che accade. Quando abbiamo inventato la scrittura, Platone temeva che avrebbe indebolito la memoria, addirittura diceva che questa conoscenza sarebbe stata il "veleno della memoria e della sapienza”. Con l’arrivo dei cellulari abbiamo dimenticato i numeri di telefono dei nostri cari. Oggi con l’IA rischiamo un salto più radicale: non stiamo solo delegando informazioni, ma pensiero.

La domanda, allora, non è se l’IA ci aiuterà o meno. È un’altra, più scomoda: stiamo lentamente spegnendo il nostro cervello senza accorgercene?

Ogni innovazione è una rinuncia

La nostra storia è costellata di invenzioni che ci hanno resi più potenti, ma anche più pigri. Ogni salto tecnologico ha liberato capacità nuove, ma al tempo stesso ha reso inutili altre capacità, che si sono lentamente atrofizzate.

Già nell’antichità, Platone guardava con sospetto alla scrittura. Nel Fedro racconta il mito di Theuth, l’inventore delle lettere, che presentò la scrittura come un dono prezioso per la memoria. Ma il faraone Thamus rispose che, al contrario, avrebbe portato all’oblio: gli uomini avrebbero smesso di esercitare la memoria, affidandosi a segni esterni. Quello che Platone chiamava “farmakon” – al tempo stesso rimedio e veleno – è il primo avvertimento della nostra dipendenza dalle invenzioni.

Secoli più tardi, con l’arrivo della stampa, l’umanità guadagnò un’esplosione di conoscenza diffusa e accessibile, ma si perse l’arte paziente degli amanuensi, quei monaci che dedicavano l’intera vita a copiare testi a mano, trasformando la trascrizione in un atto di disciplina e di bellezza. Lo stesso accadde con l’invenzione della calcolatrice: capacità di calcolo senza precedenti, ma un progressivo declino del calcolo mentale che per secoli era stato allenato nelle scuole.

E più vicino a noi, un altro esempio banale ma eloquente: la memoria dei numeri di telefono. Chi di noi ricorda ancora a memoria più di due o tre numeri? Abbiamo delegato questa funzione ai nostri cellulari, e la mente ha smesso di allenarsi in quella direzione.

Potremmo continuare con il navigatore, che ha soppiantato la nostra capacità di orientamento e di memorizzare le strade, o con la segnaletica di sicurezza, che ha messo in soffitta l’istinto naturale nel valutare i pericoli.

È un copione che ritorna in forme diverse, e non riguarda solo il passato. Lo studioso Nicholas Carr, nel saggio "Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello", descrive così l’effetto della tecnologia digitale:

“Ci stiamo abituando a leggere e pensare in modo frammentato, a saltare di continuo da un’informazione all’altra. La rete ci rende veloci nel trovare le cose, ma meno capaci di trattenerle e di riflettere su di esse.”

La stessa inquietudine che Platone aveva espresso duemila anni fa sembra riproporsi oggi con l’avvento di Internet e, ancora di più, con l’intelligenza artificiale. Sempre lo stesso schema: una nuova comodità che ci solleva da uno sforzo, e al tempo stesso ci indebolisce in quell’abilità.

Abbiamo delegato il pensiero all'Intelligenza Artificale

Se in passato abbiamo smesso di ricordare numeri o di calcolare a mente, oggi con l’intelligenza artificiale rischiamo un salto qualitativo diverso: non stiamo più delegando funzioni semplici, ma processi cognitivi interi.

Ogni volta che apriamo un’app di streaming musicale, non scegliamo davvero cosa ascoltare: un algoritmo seleziona i brani per noi, conoscendo i nostri gusti meglio di quanto li conosciamo noi stessi. Quando entriamo su una piattaforma di e-commerce, non esploriamo liberamente: seguiamo un sentiero disegnato da un motore di raccomandazione. Persino le notizie che leggiamo non sono più il frutto di una scelta consapevole, ma il risultato di un feed personalizzato.

I Reels di Instagram sono l’esempio più chiaro di questo meccanismo. Non c’è una barra di ricerca, non ci sono categorie da sfogliare: il flusso ti viene proposto. È l’intelligenza artificiale a decidere quale video mostrerà la prossima volta, quale immagine o suono catturerà la tua attenzione. Non sei tu a cercare il contenuto: è il contenuto che trova te. E spesso lo fa così bene che rimani incollato allo schermo per minuti, a volte ore, convinto di “scorrere” liberamente quando in realtà stai semplicemente percorrendo la strada che un algoritmo ha costruito attorno ai tuoi gusti.

La comodità è evidente, ma il prezzo è alto: disimpariamo a cercare, selezionare, confrontare.

Lo stesso accade in ambito educativo. Sempre più studenti usano ChatGPT o altri sistemi per scrivere temi, risolvere esercizi o generare ricerche complete. La tentazione è forte: perché faticare quando una macchina può consegnarti la risposta in pochi secondi? Ma se la scrittura non è più esercizio di pensiero, se il problema matematico non è più occasione per allenare il ragionamento, allora cosa resta dell’apprendimento? In apparenza guadagniamo tempo, in realtà rischiamo di impoverire le fondamenta stesse della conoscenza.

Non è la prima volta che succede: quando apparvero le calcolatrici, molti temevano che avrebbero spento l’abilità di fare conti a mente. Ma l’intelligenza artificiale va oltre: non risolve solo calcoli, costruisce interi ragionamenti. Il pericolo non è più perdere una funzione specifica, ma smettere di allenare la capacità critica che ci rende autonomi. Stiamo iniziando a rinunciare all’atto stesso della scelta, al gesto di pensare in prima persona.

Il doppio volto del progresso: una perdita porta ad un guadagno

Ogni volta che una tecnologia ci ha tolto qualcosa, ci ha anche regalato la possibilità di pensare in modi nuovi. È questo il paradosso del progresso: spegne una capacità, ma ne accende un’altra.

La scrittura, che Platone vedeva come veleno della memoria, è diventata la condizione stessa della filosofia, della scienza, della letteratura. Senza la possibilità di fissare concetti su un supporto esterno, non avremmo mai potuto sviluppare sistemi complessi di pensiero. In un certo senso, scrivere ha liberato la mente dalla fatica di ricordare tutto, per dedicarla a immaginare e creare.

Lo stesso vale per la calcolatrice. Ha ridotto l’esercizio del calcolo mentale, ma ha spalancato la strada alla matematica moderna, rendendo accessibili problemi che a mano sarebbero stati insormontabili. Oggi nessuno potrebbe progettare un satellite, una rete neurale o una simulazione climatica senza la delega di calcoli a una macchina.

Anche Internet, spesso accusata di frammentare la nostra attenzione, ha reso disponibile a ciascuno di noi una biblioteca globale più vasta di qualsiasi Alessandria. Ha forse ridotto la nostra memoria “meccanica”, ma ha moltiplicato la nostra memoria “collettiva”.

E lo stesso sta già accadendo con l’intelligenza artificiale. Il navigatore ci ha tolto la capacità di orientarci leggendo le stelle o una mappa, ma ci permette di raggiungere senza esitazioni luoghi sconosciuti e di risparmiare tempo prezioso. Un assistente virtuale scrive una mail al posto nostro, ma ci libera energie mentali per dedicarle a decisioni più strategiche. Un algoritmo ci propone i Reels di Instagram che sa che ci piaceranno, ma con la stessa logica un motore di ricerca intelligente può farci scoprire in pochi secondi informazioni che un tempo avrebbero richiesto ore di studio in biblioteca. E in ambito medico, sistemi di IA stanno già leggendo immagini radiologiche con una precisione che riduce gli errori e accelera le diagnosi.

Il punto non è dunque se l’IA ci renderà più pigri o più brillanti, ma capire quali nuove facoltà ci chiede di allenare per non essere semplici spettatori del progresso.

Il futuro ci sorprenderà

La storia ci racconta sempre la stessa trama: ogni volta che un’innovazione ci ha tolto una capacità, ci ha anche regalato la possibilità di svilupparne altre, più grandi. La scrittura ha indebolito la memoria, ma ha fatto nascere la letteratura. La calcolatrice ha ridotto il calcolo mentale, ma ha aperto la strada alla matematica avanzata. Internet ha frammentato l’attenzione, ma ci ha dato la conoscenza collettiva di una biblioteca globale.

L’intelligenza artificiale si colloca nello stesso solco. Forse ci renderà meno capaci di scegliere da soli, di scrivere senza assistenza, di orientarci senza un algoritmo. Ma nello stesso tempo, proprio grazie a questa delega, emergeranno facoltà nuove, ancora difficili da immaginare: capacità di integrare enormi quantità di informazioni, di costruire scenari complessi, di collaborare con macchine come fossero estensioni del nostro pensiero.

La vera domanda, allora, non è se l’IA ci stia spegnendo il cervello.

La vera domanda è: quale nuova forma di intelligenza umana nascerà da questa rivoluzione?