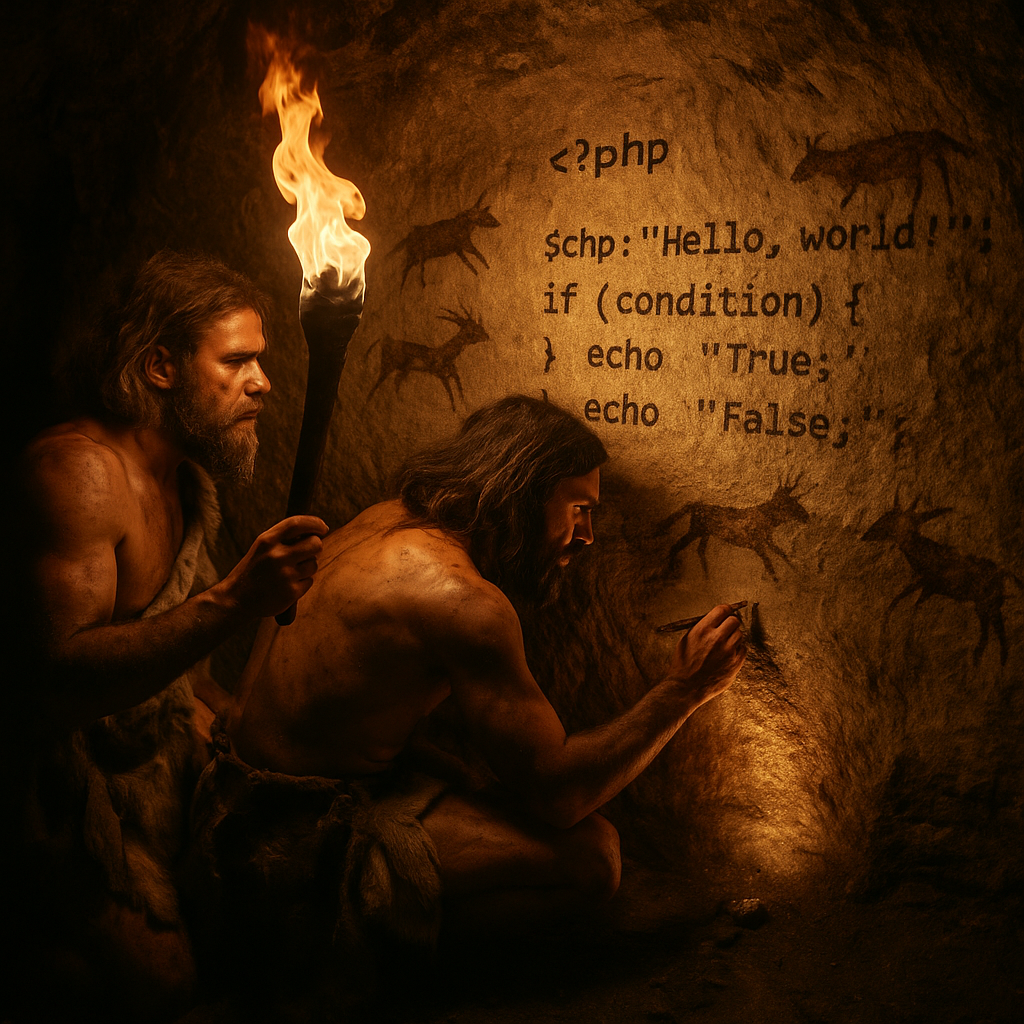

C’è un filo invisibile che unisce le incisioni rupestri nelle caverne, le epopee cantate attorno al fuoco, i libri delle grandi religioni e i post che scorriamo oggi su Instagram: la parola.

Le società umane si fondano sulla capacità di raccontare storie. Senza di esse non avremmo nazioni, leggi, mercati.

Come ricorda Yuval Noah Harari in Sapiens. Da animali a dèi (2011):

Non si fa fatica a riconoscere che i “primitivi” cementano il proprio ordine sociale attraverso la credenza in fantasmi e spiriti, raccogliendosi a danzare intorno al fuoco nelle notti di luna piena. Quello che stentiamo a capire è che le nostre moderne istituzioni funzionano esattamente sugli stessi presupposti. Si consideri per esempio il mondo delle grandi società finanziarie. I moderni uomini d’affari e avvocati sono, in realtà, potenti stregoni contemporanei. La differenza principale tra loro e gli sciamani tribali è che gli avvocati moderni raccontano storie assai più bizzarre.

Qualsiasi cooperazione umana su vasta scala – si tratti di uno stato moderno, di una chiesa medievale, di una città antica o di una tribù arcaica – è radicata in miti comuni che esistono solo nell’immaginazione collettiva.

È grazie a questa facoltà che siamo riusciti a cooperare in milioni attorno a concetti puramente immaginari come “lo Stato”, “i diritti umani” o “il denaro”. Ma qualcosa, oggi, sta cambiando radicalmente.

L’ingresso di un nuovo narratore: l’algoritmo

Sempre più spesso, i contenuti che leggiamo non sono scritti da esseri umani.

Sono generati da intelligenze artificiali, progettate per produrre testi convincenti, fluidi, “incollanti”. Dai blog agli annunci pubblicitari, ai post sui social e perfino agli articoli di giornale: frasi studiate per catturare l’attenzione, ottimizzate per tenerci agganciati, prodotte a seguito di un prompt, come in una fabbrica che invece di automobili produca racconti.

L’omologazione dello stile

Le AI non hanno vissuto, emozioni, esperienze dirette. Generano frasi combinando miliardi di esempi preesistenti. Il risultato? Uno stile uniforme, pulito, rassicurante. Un linguaggio “medio”, senza sbavature.

Gli studi lo confermano: i testi generati da AI producono negli utenti un effetto di appiattimento linguistico. Le persone esposte a questi contenuti tendono a scrivere a loro volta in modo più lungo ma meno originale, riproducendo inconsapevolmente lo stesso registro. È il fenomeno che The Atlantic ha chiamato The Great Language Flattening: un grande livellamento del linguaggio (puoi scoprire di più leggendo l'articolo originale a questo link) e che l'autrice Victoria Turk sintetizza in modo eccellente: Chatbots learned from human writing. Now it’s their turn to influence us. Abbiamo insegnato ai chatbot a scrivere. E ora sono loro a insegnarci come pensare.

La spirale dell’eco infinito

C’è un rischio ulteriore: i modelli AI si allenano sui testi già presenti in rete. Se una quota crescente di quei testi è generata da AI, significa che in futuro i modelli saranno addestrati… sui propri stessi contenuti.

Un loop autoreferenziale in cui l’originalità si erode progressivamente, sostituita da un linguaggio sempre più omogeneo, standardizzato, “corretto”. È la spirale dell’eco infinito: un mondo in cui leggiamo testi che derivano da testi che derivano da testi, senza più radici nell’esperienza diretta umana. Abbiamo creato, forse senza rendercene conto, qualcosa che potrebbe iniziare a evolversi culturalmente da sé. È la prima volta nella storia che la lingua rischia di non evolversi attraverso gli esseri umani, ma attraverso un’entità artificiale che si autoalimenta.

La parola non è mai stata solo un mezzo di comunicazione. È un atto di responsabilità. Dietro ogni testo c’è un autore con la sua storia, i suoi valori, la sua visione del mondo. Ma cosa succede quando le storie vengono prodotte da un’entità che non vive, non soffre, non ama? La cultura rischia di trasformarsi in forma senza vissuto, in un guscio perfetto ma vuoto.

È un cambio di paradigma simile all’invenzione della scrittura, che ha reso possibile la nascita di Stati ed imperi. Con una differenza sostanziale: allora la scrittura amplificava la voce dell’uomo. Oggi l’algoritmo rischia di sostituirla.

L’egemonia narrativa e il potere invisibile

Harari ci ricorda che i miti condivisi sono il collante delle società complesse.

Se oggi a scriverli è un’intelligenza artificiale sviluppata da poche aziende, significa che anche l’immaginario collettivo rischia di essere indirettamente influenzato da chi controlla quegli algoritmi.

Non parliamo solo di efficienza o comodità, ma di egemonia culturale: Chi decide come scrivono le macchine, decide anche come pensiamo noi.

Resistere all’appiattimento

Non si tratta di rifiutare l’AI, che può essere uno strumento potente e utile.

Si tratta di usarla consapevolmente, ricordando che il valore della parola umana sta nell’imperfezione, nella voce unica, nel dettaglio personale che nessun modello statistico potrà mai replicare.

La nostra responsabilità, come professionisti e cittadini, è preservare l’autenticità del linguaggio.

Scrivere con la nostra voce, anche quando usiamo l’AI come supporto. Lasciare spazio all’errore, al rischio, alla dissonanza. Perché è lì che nasce la cultura viva.

Dal mito al codice binario, la storia dell’umanità è sempre stata una storia di parole.

Forse tra cento anni i libri di storia racconteranno che fu in questo decennio che smettemmo di essere gli autori delle nostre storie. Ma abbiamo ancora tempo per scrivere un finale diverso.